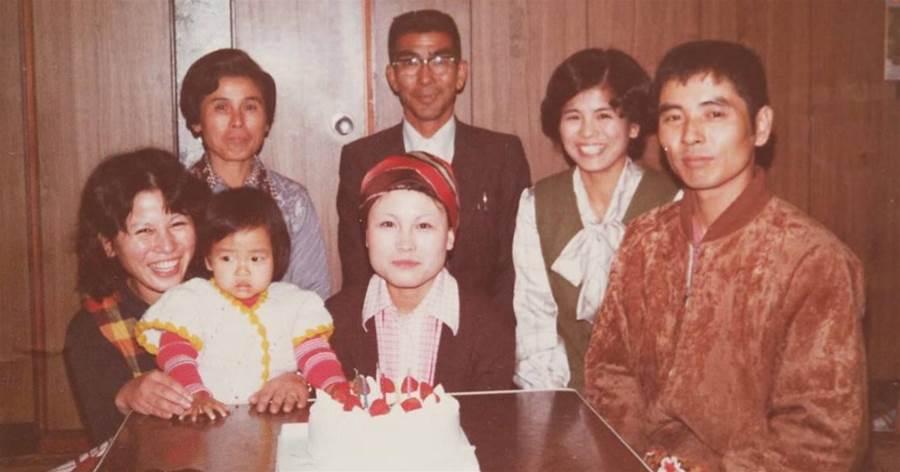

昭和53年、愛知県一宮市にて、私の叔母が結婚式を挙げた時のことを思い出します。当時、私はまだ2歳ほどで、初めての結婚式に参加したのですが、その情景は今でも鮮明に覚えています。特に、花嫁道具を運ぶために用意された2台のトラックが、実家を出発する際の光景は、幼い私にとって大変印象的でした。

結婚式当日、実家には緊張感と喜びが満ちていました。叔母の結婚式のために準備された花嫁道具は、大きな風呂敷に包まれ、その柄は鶴や紅白で彩られていました。遠くからでも目を引く華やかさがあり、これは一宮市の街中でも非常に目立つ存在だったことでしょう。

花嫁トラックが2台も用意されていたことは、当時としても贅沢で珍しいことでした。それだけこの結婚式が特別で、大切にされていた証拠だと思います。特大の風呂敷に包まれた花嫁道具は、ただの荷物ではなく、家族の誇りと祝いの心を運ぶ象徴でした。

特に記憶に残っているのは、トラックが出発する際の暗黙のルールです。それは、「引き返すことやバックすることは縁起が悪い」というもの。花嫁道具を運ぶトラックは、途中で止まったり、後退したりすることなく、ひたすら前進することが求められました。この「前進のみ」のルールは、新たな人生を始める花嫁にとって、後ろを振り返らずに未来に進むことを象徴しているかのようでした。

叔母の家族もこのルールを厳守し、トラックは慎重に出発しました。道中で何があっても、決して引き返すことはなく、静かに、しかし確実に花嫁道具を運んでいったのです。周囲の家族や親戚たちも、その様子を見守りながら、無事に嫁ぎ先へと到着することを祈っていました。

昭和の結婚式は、現代とは異なる独自の風習が色濃く残っていました。花嫁道具を特別なトラックで運ぶという風習もその一つであり、当時の人々にとっては縁起を担ぐ重要な儀式の一環でした。特にこの時代は、家と家の結びつきが強く、結婚というのは単に個人同士の結びつきではなく、家族全体にとっての重要な出来事でした。

叔母の結婚式も例外ではなく、家族総出での大規模な準備と、細やかな気配りが行き届いていました。花嫁道具が無事に届き、結婚式が滞りなく進行することは、家族全員の願いでもありました。

結婚式が終わり、叔母が新しい家庭に入った後、私たち家族にとってもその日が特別な思い出として刻まれました。2歳の私が覚えているのは、風呂敷に包まれた大きな荷物と、家族全員が心を込めて見送ったあの花嫁トラックの姿です。

昭和53年の結婚式は、豪華さや派手さではなく、家族の思いが込められた温かいイベントでした。特に、この「前進のみ」のトラックルールが、家族全員の祈りと希望を象徴していたことを、今になって思い返すと非常に感慨深いです。

時代が変わり、結婚式の形式も多様化してきましたが、昭和の結婚式にはその時代特有の美しさや感動が詰まっています。叔母の結婚式で見た花嫁トラックと、それに込められた家族の願いは、私にとって一生忘れられない思い出となっています。

昭和の結婚式という異世界のような風景が、現代に生きる私たちにも何かを教えてくれる、そんな気がしてなりません。

これが、私たち家族の「昭和53年の花嫁トラック」にまつわる感動の記憶です。縁起を担ぐために行われた前進のみのトラック運行という昭和ならではの伝統は、現代には見られない特別な光景です。皆さんも、昭和の結婚式の美しい思い出に少しでも触れていただければ幸いです。

引用元:https://www.instagram.com/p/C-kS8eSzA1l,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]