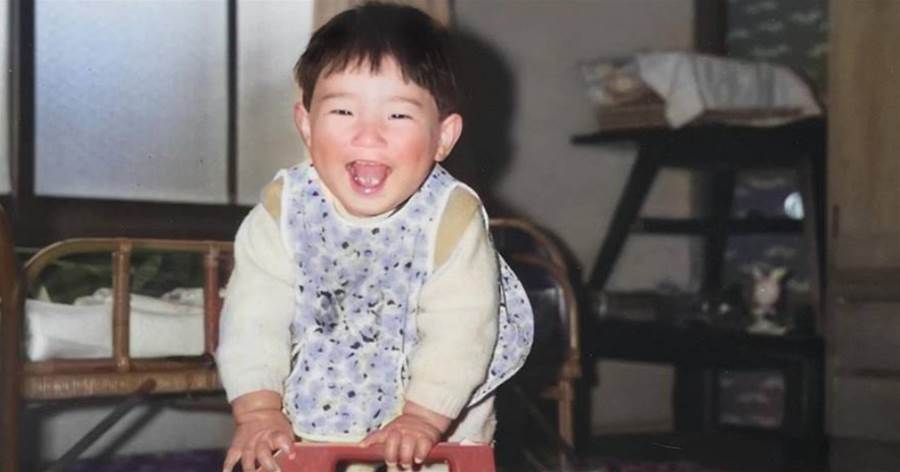

1965年、昭和40年に撮影されたこの写真は、懐かしさと愛らしさが溢れる一枚です。写真に写っているのは幼い頃の父親で、その手に握られているのは、今では懐かしいレトロな掃除機。時代を象徴するその形状と、何よりも父の満面の笑みが印象的です。この写真は、カラー化されていることでさらに鮮明に、当時の家族の温かさを感じさせてくれます。

この日は、父の母親、八重さんが二階の掃除を始めた日でした。当時の家では、掃除が大きな家事で、特に階段や隅々までしっかりと掃除するのは大変な作業でした。八重さんが使っていた掃除機は、今とは違い少し重たく、金属製の円筒形のデザインが特徴的なものでした。現在の掃除機のように静音設計ではなく、モーター音が「ウィーン」という低音で響くのが特徴でした。この音も、父の小さな耳には面白く聞こえていたのかもしれません。

父は興味津々で掃除機に触れ、その吸い口に小さな手をかざしては、噴き出す空気を楽しんでいました。吸い口をふさいで「パーッ」と空気が吹き出る瞬間に、父は思わず笑顔を浮かべ、何度も繰り返していたそうです。この掃除機の特性が、彼にとってはただの家事道具以上の遊び道具となったのです。

掃除機の吸引力を感じたり、空気の流れを見たりすることで、彼の探究心が刺激されていたのでしょう。

掃除機での遊びに夢中になっていた父は、「アノナー、アンナー」と口にしながら、その不思議な音を楽しんでいたようです。この時、父はまだ言葉を上手に話せなかったため、どうやら「グニョグニョ」という奇妙な音を口にしていたそうです。この「グニョグニョ」という言葉が、今でも家族の間で語り継がれ、家族を微笑ませてくれるエピソードの一つです。

父の「グニョグニョ」は、単なる幼児の発音ミスではなく、彼がこの掃除機の吸引音や、空気の流れる音を表現したいと思った結果だったのかもしれません。もしかすると、掃除機の音が彼には奇妙で面白く聞こえたため、それを真似して口にしたのではないでしょうか。当時の掃除機は、現代のものと比べるとやや騒がしい音がするもので、それが幼い父の耳には「グニョグニョ」と聞こえたのかもしれませんね。

また、幼い子供にとって、言葉というのはまだ発展途上で、目に見えるものや聞こえる音をそのまま音声にして表現しようとします。父がこのような「グニョグニョ」や「アノナー、アンナー」という言葉を連発していたのは、彼なりに掃除機という未知の物体と向き合い、その存在を理解しようとしていた証かもしれません。

この頃の家電製品は、単なる道具であると同時に、家族の一部のような存在でもありました。掃除機に限らず、当時の家庭にはナショナル製の扇風機やラジオ、テレビなどもあり、それぞれが家族の日常に溶け込んでいました。父がこの掃除機に興味を示し、遊び道具として活用していた姿は、まさに昭和の家庭の温かさを象徴しています。

八重さんが家事をする姿を見て育った父は、家族の一員としての責任感も芽生えていたかもしれません。幼い頃から家の中で様々な道具や家電に触れることで、父は自然と「家族を支える」意味を学んでいたのでしょう。当時の日本では、家族の絆が何よりも大切にされ、家庭内での役割がはっきりしていました。母親が家を守り、父親が家族を支え、子供たちはその中で自分の居場所を見つけていきました。

現代では、便利で軽量化された掃除機が普及し、ほとんどの家庭にある当たり前の家電製品です。しかし、この時代の掃除機は、重くて大きな音がするものの、昭和の家庭の温かさや人々の生活を象徴する貴重な思い出です。今でも家族が集まると、父の「グニョグニョ」エピソードはしばしば話題に上り、笑い合いながら過去を振り返ります。

この写真を見るたびに、父が無邪気に掃除機で遊ぶ姿と、その無垢な笑顔が蘇ります。時代は変わり、家電も進化を遂げましたが、家族の思い出はいつまでも色褪せることはありません。昭和の家電には、ただの機能だけではなく、その時代を生きた人々の生活や心の一端が宿っています。この掃除機もまた、そんな昭和の家庭の温かさを今に伝える一つの大切な物語なのです。

引用元:https://www.instagram.com/p/DAYG3FfzUow/?igsh=MWEycW90bzVvM3Jndg==,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]