ドラマ『女王の教室』は2005年に放送され、大きな話題を呼びましたが、その過激な内容ゆえに今では再放送が難しいとされています。なぜそのようなことになったのでしょうか?

まず、『女王の教室』の内容を簡単に振り返ります。この作品は、主人公である冷酷無比な教師・阿久津真矢が、小学6年生のクラスを1年間担当するという物語です。彼女は「女王」のような威圧的な存在で、生徒たちを厳しく指導します。その徹底した管理主義と恐怖政治は、当時の学園ドラマのイメージを一新させ、多くの視聴者に衝撃を与えました。

しかし、このドラマの特徴は、生徒への厳しい教育方針に焦点を当てているため、時には過激な発言や描写が含まれていました。それが、再放送を困難にしている一因でもあります。

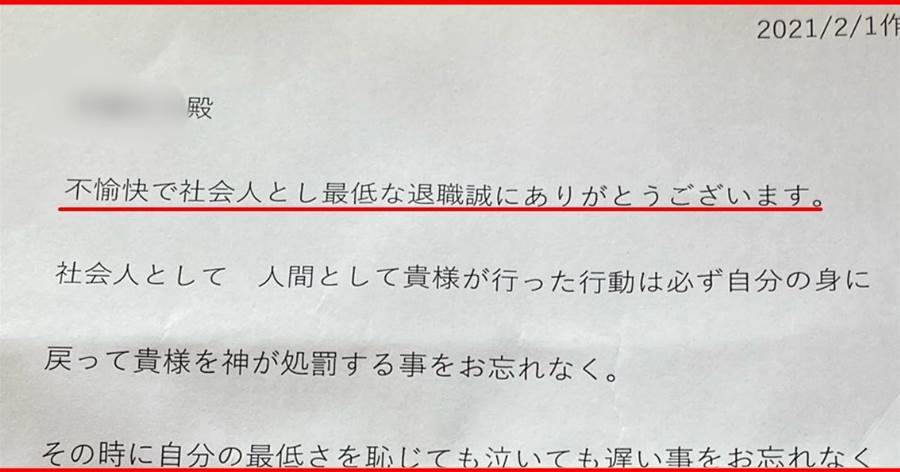

最初に取り上げるのは、劇中で阿久津先生が発する性別に関する発言です。たとえば、彼女は「女に生まれた以上、常に美しくありなさい」というセリフを生徒に言い放ちます。これは当時(2005年)であればまだ許容範囲だったかもしれませんが、現代の価値観では大きな問題です。性別に基づくステレオタイプや、女性に美しさを強制するような言葉は、多様性が尊重される現代社会では不適切とされます。

さらに、阿久津先生は労働者に対する辛辣な言葉も吐きます。「あなたたち凡人が安い給料で働いて、特権階級が幸せに暮らせるようにしている」といった発言は、当時も視聴者からの反発を招きました。このような発言は、特に働く大人や労働者に対して非常に不快感を与えるものであり、現代においてはさらに炎上しかねない内容です。

『女王の教室』では、阿久津先生が生徒に対して行う罰も物議を醸しました。生徒が反抗すると、雑用をさせられたり、ペナルティを与えられたりといった過激な指導が描かれています。現代の教育方針において、こうした厳しすぎる罰則は教育現場での虐待として捉えられる可能性があります。

特に、テスト中にトイレへ行きたくなった生徒に対し、「自己管理ができていない」として許さず、生徒が最終的に廊下で漏らしてしまうシーンは非常に問題視されています。このような描写は子どもたちにトラウマを与える可能性があるとして、視聴者からも強い抗議がありました。

ドラマの内容が過激であるがゆえに、『女王の教室』はスポンサー企業にも悪影響を及ぼしました。初回放送時から、視聴者やPTAからの苦情が相次ぎました。特に、スポンサー企業が視聴者からのバッシングを受け、第5話以降は一部のスポンサーが番組提供のクレジット表示を自粛する事態にまで発展しました。

企業イメージが悪化するのを避けるため、スポンサーは距離を置くようになり、その結果、ドラマが再放送される可能性がさらに低くなったのです。このようなスポンサー問題は、放送業界にとっても非常に大きな痛手です。

『女王の教室』で冷酷な教師役を演じた天海祐希さんは、その強烈な演技で高い評価を受けましたが、そのイメージが強すぎるため、彼女自身のキャリアにも影響を与える可能性があります。

ドラマの再放送がされると、視聴者に再びその強烈なキャラクターが思い出され、他の仕事やイメージに影響が出るのではないかとの懸念もあります。

そのため、制作陣はエンディングにおいて天海さんが明るくダンスをするシーンを取り入れ、彼女のイメージを少しでも和らげる工夫をしました。このエンディングの演出は、視聴者だけでなく、スポンサーへの配慮も含まれていたと言われています。

『女王の教室』が再放送されない理由は、主にその過激な内容と現代の価値観にそぐわないセリフや描写、そしてスポンサー企業への影響が大きく関わっています。時代とともに価値観は変わり、かつては許容されていたものが、今では問題視されるようになりました。

このドラマは、当時多くの視聴者に衝撃を与え、今でも根強いファンがいる作品です。しかし、現代のテレビ放送基準や視聴者の感覚に合わせるためには、かなりの修正が必要であり、それを行うことは作品の本質を損なう可能性があります。

そのため、再放送が難しい状況にあるのです。

それでも『女王の教室』は、多くの教訓やメッセージを伝えた名作であり、今でもその影響力は衰えていません。