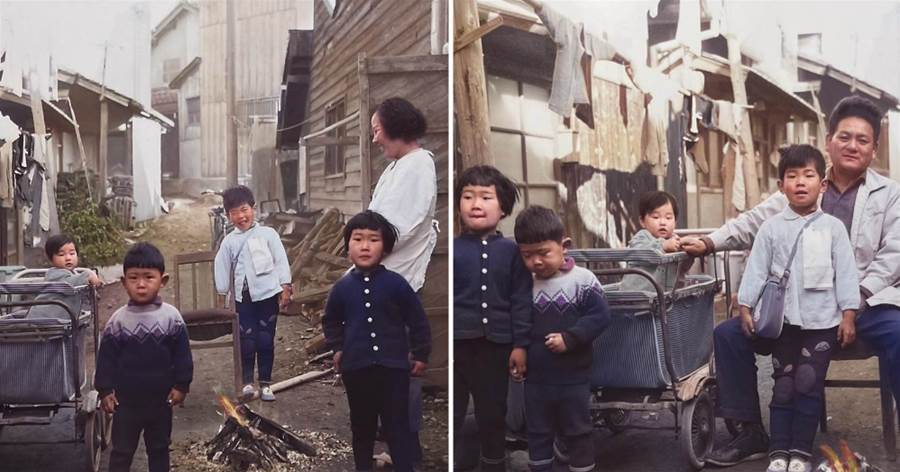

12月3日の寒さが本格化してきたある日、昭和39年(1964年)、僕たち家族が暮らす小さな路地で、忘れられない出来事があった。この日、近所の人々が自然と集まり、焚き火を囲んだ。冬の冷たい風が吹く中、家の前の狭い路地で、隣の工場のおじさんが焚き火を始めたのだ。

その光景は、当時の日本の生活の一端を象徴しているようだった。今では想像もつかないかもしれないが、当時の路地はみんなの共有スペースのようなものだった。そこは「道」でもあり、また「庭」のような場所でもあった。子供たちは自由に遊び、大人たちは自然と集まって何かしら作業をしたり、話し込んだりしていた。この日の焚き火も、そんな日常の一部だった。

工場のおじさんが焚き火を始めると、すぐに僕たち兄弟や、隣に住むタバコ屋の子供たちも外に出てきた。寒さを忘れて、焚き火の周りに集まって温まった。顔が火の熱でほてると、みんな笑顔が溢れ、何とも言えない温かい空気が流れていた。

写真に写る僕と兄ちゃん、そしてタバコ屋の子供たちの表情は、その時の楽しさをそのまま伝えている。僕はまだ幼かったが、その場の和やかさや、冬の特有の空気感は今でも鮮明に覚えている。近所の子供たちは、みんな仲が良かった。たとえ親が異なる仕事をしていても、子供たちにとってはそんなことは関係なかった。学校が終わるとみんなで一緒に遊び、何もなくてもただ外で過ごすだけで楽しかったのだ。

この時、焚き火の炎がどんどん燃え上がる中、近所の工場で働くおばさんも外に出てきて、笑顔で子供たちに声をかけてくれた。その場には、家族だけでなく、近所の人々の絆もあった。工場のおじさんは忙しい中、焚き火を作ってくれただけでなく、子供たちが安全に火に近づけるよう見守ってくれた。今では考えられないが、当時はこんな温かい交流が普通だった。

さらに、この日は僕たちの父ちゃんが、早朝勤務から帰宅した直後だった。疲れているはずなのに、僕たちが焚き火で楽しそうにしている様子を見て、カメラを取り出し、写真を撮ってくれた。昭和の時代、写真を撮るというのは、今ほど頻繁ではなく特別な出来事だった。だからこそ、この1枚の写真は家族の大切な思い出として、今でも大切にされているのだ。

昭和の時代、カメラやフィルムは高価で、日常的に写真を撮るという習慣はほとんどなかった。それでも、この瞬間を切り取ってくれた父ちゃんの行動が、今の僕たちにとってはとてもありがたいことだったと感じる。父ちゃんもまた、この焚き火の温かさや、家族の幸せそうな笑顔を記録しておきたかったのだろう。

現代では、街なかで焚き火をする光景はほとんど見かけなくなった。防火規制や安全意識の向上により、公共の場での焚き火は禁止されていることが多い。しかし、当時はそんな厳しいルールはなく、近所の皆がそれぞれの役割を果たし、自然と安全に配慮しながら生活していた。

この時の焚き火は、ただの暖を取るためのものではなく、人々が自然と集まり、笑顔を交わし、絆を深める場でもあった。寒さが厳しい季節だからこそ、焚き火の温かさは一層感じられ、その炎は心も温めてくれるものだった。

写真に映る子供たちの笑顔、そして焚き火を囲む大人たちの静かな安心感。

こうした日常の小さな瞬間が、家族や近所の人々との絆を強くしていった。今では遠い過去の出来事だが、この1枚の写真があることで、その瞬間を鮮やかに思い出すことができる。

この時代には、便利さや快適さはなかったかもしれない。しかし、その代わりに、人々の間には深い信頼と助け合いの精神があった。それは、現代の便利な生活では得られない、昭和ならではの温かさだったのだ。

今思い返せば、この焚き火の周りに集まった子供たちも、やがて大人になり、それぞれの道を歩んでいっただろう。しかし、あの時の焚き火の温かさや、笑顔に包まれたひとときは、決して忘れることのできない大切な思い出として心に刻まれている。

昭和の時代、焚き火の周りで笑顔を交わし合った日々は、今のような便利な時代とはまた違った幸せがあった。皆が支え合い、助け合うことで作られたあの時代の温かさを、今でも大切に思い出しながら生きていきたいと思う。